パリのラジオフランスで開催中の現代音楽フェスティバル、Festival Présences 2020の第7日目の紹介記事です。今年の特集作曲家、ジョージ・ベンジャミンについては初日の記事をご覧ください。前回はこちら。

この日は3つのコンサートがありました。このフェスティバルのコンサートは全てフランスミュージックのHPで聴くことができます。フェスティバルの特集ページはこちら(いつまでリンク先が生きてるかは不明)。

1つ目は2月26日から、2つ目は4月1日から、3つ目は4月22日から配信予定ということで、興味のある方はチェックしてみてください。

まずはピアノリサイタルから。

ピアニストはFlorent Boffard。12歳からパリ高等音楽院でイヴォンヌ・ロリオに師事し、その後数々のコンクールで優勝して、アンテルコンタンポランのメンバーとして10年以上在籍していました。つまり現代作品の専門家ということですね。

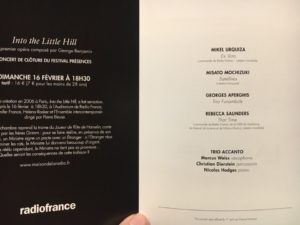

今回のプログラムは写真の通り非常に長いので文字起こしはしませんが、要はエチュード祭りということです。ショパン、ドビュッシー、リゲティのピアノエチュードを中心にして、さらにベンジャミンとストロッパの新作も挟んでいます。全世界のピアニストが絶対嫌がるようなプログラムを組めるなんていうのは驚異的としか言いようがありませんね。さすがにショパンは専門家の演奏と比べることはできませんが、ドビュッシーとリゲティに関しては見事な演奏でした。

新しい作品2つの感想だけ書いていきます。

5. George Benjamin: «Piano figures» (2004)

10個の小品をまとめた作品。第6曲目『ハンマー』は面白いなと思いましたが、それ以外は音楽としてもピアニズムとしても面白みや新鮮さに欠ける印象でした。3.5。

12. Marco Stroppa (1959-): «Trois études paradoxales» (2019) ※世界初演

ラジオフランスの委嘱作品。ちょこちょこ内部奏法を取り入れてますが、2日目の記事で書いた通り、文脈的にも音楽的にもあまり説得力がありません。3曲目はクラスター祭りみたいな感じで、ペダルを使いながら肘全体でジャンジャカ弾いた後で、特定の鍵盤をゆっくり押し下げた後でペダルを離すことでハーモニーを浮かび上がらせる、という手法を使っていましたが、これもどこかで見たことあるので新しい表現というわけではないですね。こちらもさほどの魅力はありませんでした。3.0。

続いて104スタジオで室内楽のコンサート。

演奏はサックス、打楽器、ピアノのTrio Accantoです。(英語版Wikipedia)

プログラムが変わりましたが、演奏順で紹介していきます。

1. 望月京 (1969-): «Satellites» (2018) ※国内初演

日本人の女性作曲家。藤倉と並んで、現役の日本人現代作曲家としては世界的に最も有名な人だと思います。たまたまYoutubeで日経新聞の動画で彼女が喋ってるものを発見したので、興味があればご覧ください。

ピアノが中音域で無窮動の迷路的パッセージを弾きながら、

2. Rebecca Saunders (1967-): «That Time» (2019) ※世界初演

ロンドンの女性作曲家。リームに師事し、現在もドイツで活動中。

ラジオフランスの委嘱で、特殊奏法の見本市的な前衛作品。

3. Mikel Urquiza (1988-): «Ex Voto» (2019) ※世界初演

3日目にも登場したスペインの作曲家。ラジオフランスの委嘱作品。

5楽章構成で、全体的にリズミカルな曲。

4. Georges Aperghis (1945-): «Trio Funambule» (2014)

ギリシャの作曲家ですが、10代でパリに移り住み研鑽を積む。2011年にカーゲル音楽賞を受賞。

今回の中ではある意味一番マトモに作られた曲という感じ。

最後に再びオーディトリウムに戻ってオーケストラのコンサート。

演奏はラジオフランス交響楽団、指揮はケント・ナガノです。

1. Helen Grime (1981-): «Fanfares» (2017) ※国内初演

スコットランドの女性作曲家。オーボエ出身というのを活かして、2003年にオーボエコンチェルトでイギリス作曲賞を受賞。

4分ほどの短い作品ですが、

2. George Benjamin: «Sometimes Voices» (1996)

ベンジャミンの作品。バリトンソロと合唱付のオーケストラ作品。

スティックを逆に持って持ち手部分でロールする打楽器が印象的な冒頭。前半はオペラっぽいオーケストレーションですが、マンドリンなどを使った音響は面白かったですね。中間部の合唱のみの部分でのモチーフである、ハーモニーの中を1声部ずらしていって色彩をグラデーションさせていくというのをクライマックスでもうまく活用して盛り上げていったのは見事な手法だと思いました。5.0。

3. Ondrej Adámek (1979-): «Man time Stone time» (2019) ※国内初演

チェコの作曲家。プラハ音楽アカデミー、パリ高等音楽院で学んだ後、2007年にヴィラ九条山のレジデントアーティストに選ばれています。

4人の歌手がステージ後方のテーブルに並べられた色々打楽器を使

4. Jérôme Combier (1971-): «Wood and Bones» (2019) ※世界初演

フランスの作曲家。パリ高等音楽院の後IRCAM研究生。

ラジオフランス委嘱でチェロのソロ作品。演奏は僕の敬愛してやまない、アンテルコンタンポランのEric-Maria Couturierです。

かなり激しめの特殊奏法祭り。演奏技術はさすがで大したものなんですが、作品そのものはありがちすぎて特に言うことはありません。いかにもIRCAM卒業生といった感じ。2.0。

5. メシアン: 『神の現存についての3つの小典礼』 (1944)

最後はメシアンの作品で、ピアノの名作『20のまなざし』と同時期のもの。作品単独の日本語版Wikipedia記事もあります。

初めて聴いたのですが、これは面白い曲でしたねえ。弦楽合奏、パーカッション、女声合唱、ピアノとオンド・マルトノという編成自体がまず面白い。今回は合唱を女性児童合唱でやっていたのですが、かなり複雑なハーモニーの中でも合唱そのものは歌いやすく出来ているのがさすがメシアンです。オンド・マルトノの使い方も絶妙で、メロディーラインの「妖しさ」にうまく花を添えています。なにより驚きはパーカッションにマラカスを使っているところですね。よくこんな発想ができるなと思うし、それが単純な音響装飾ではなく、音楽的に重要な役割を担っているというのが実に面白い。メシアンにこんな引き出しもあったんだなと驚きました。

この日はずっといまいちな印象の曲が続いていたので、最後のメシアンに救われた気がしましたね。新作を聴き続けるというのは本当にしんどい。明日でようやく終わります。

次はこちら。