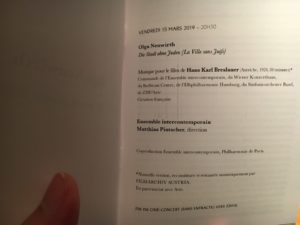

3月15日、シテ・ドゥ・ラ・ミュージックのシネ・コンセール(Ciné concert、映像付きコンサート)に行ってきました。映画を意味するcinémaからとってこう呼ばれています。

基本的にシネ・コンセールは新作映像に音楽をつけるのがほとんどですが、今回は1924年に作られたサイレント映画に新曲をつけた珍しい形式です。

映画監督はHans Karl Breslauer、1888年生まれのオーストリア人です。日本語の情報がほぼ見当たらないので、おそらく世界的にもそれほど知られている人ではなさそうです。この作品は他の多くのサイレント映画同様、大部分が遺失していたのですが、2015年に完全版が発見され、ネット上で修復費用の寄付を募って復元されたようです。

発見の翌年にウィーン・コンツェルトハウスから復元後初上映のための新曲を依頼され、同じくオーストリア出身の女性作曲家オルガ・ノイヴィルトが書き下ろしたのが今回の作品というわけです。演奏はおなじみのアンサンブル・アンテルコンタンポランです。

映画の原題は «Die Stadt ohne Juden» 、英語版Wikipediaで The City Without Jews とかかれているので、『ユダヤ人のいない街』という訳でまあ良いんではないでしょうか。サイレント映画なので、映像と台詞とが交互に出る形式です。時間は80分。

舞台は1920年代のウィーン、ですが映画内ではウィーンという単語は出てこず「ユートピア」と呼ばれています。冒頭は市民の「俺たちに仕事をくれ」というデモ行進の場面で始まります。キリスト社会党から新しく首相に就いた男が反ユダヤ派で、「これはユダヤ人が市民から職を奪っているせいだ」と考え、ユダヤ人の国外強制退去法を成立させます。これをうけて、家族の離散やカップルの別れ、ブティックの経営者交代などの様々な群像を描く作品なのですが、まあ予想されるとおりその後貿易がまったく立ち行かなくなり、労働デモが解消されることもなく、結局法律を撤廃してユダヤ人を呼び戻すというのが大まかなあらすじです。

さてようやく本題の音楽なのですが、以前リーム祭りのときに書いたように、映像付き音楽作品の99%は面白くないです、僕にとっては。今回も例外ではありません。

傾向としては、これも一応劇伴の一種と言えるので、律動的ではない白玉系の音(ハーモニーがずーっと伸びているような音楽、楽譜で全音符が白玉で書かれるのでこう呼ばれる)が多いです。特殊奏法もチラチラと現れますが装飾程度です。そもそもの音楽が舞台上の演奏だけではなく、最初から録音済みの音も含まれているのですが、その絡みが全然面白くなかったですね。

一番多かったのは調性的ハーモニーを奏でつつ少し濁すような音を混ぜるやり方ですが、それは多用するとすぐに飽きてしまいます。基本的に音楽は映像の内容や展開に「付ける」ことはせず自由にやっているのですが、そのくせ一部だけ妙に「付け」たりする場面もありました。例えば女が男にビンタする場面でそれに合わせてジャーンとかやったりしてるのですが、いやそれをやるなら終始徹底してやるべきだし、全然重要じゃない場面でどうしてそういうことをするのか、意図がわかりません。いずれにしろ、目を引くような場面は一つもありませんでした。

今回はシテ・ドゥ・ラ・ミュージック大ホールの3階席に初めて座ったのですが、一列しかないので後ろに気を遣う必要がないし、前方手すりも広くて手を置けるようになってるので、居心地は良かったです。合間にスマートフォンの辞書を遠慮なく使うことができました。

「映像付きコンサートがつまらないという癖にどうして聴きに行くんだ」というのもごもっともですが、つまらないと主張するためには聴き続けなければならないのも事実です。批判者はある意味で一番の良き理解者だ、というやつですね。まあとは言えそれだけが理由だったらひねくれすぎなんですが、僕の研究内容はまさしくこの「映像と音楽の関係」に深く関わるものなので、たとえ99%の作品がつまらなくとも1%の新発見を逃す訳にはいかないので、こうして足を運ばざるを得ないのです。数打ちゃ当たるナンパ師みたいですねこれ。