パリのラジオフランスで開催していた現代音楽フェスティバル、Festival Présences 2020の最終日(8日目)の紹介記事です。今年の特集作曲家、ジョージ・ベンジャミンについては初日の記事をご覧ください。前回はこちら。

この日は3つのコンサートがありました。このフェスティバルのコンサートは全てフランスミュージックのHPで聴くことができます。フェスティバルの特集ページはこちら(いつまでリンク先が生きてるかは不明)。

1つ目は4月22日から、2つ目と3つ目は6月3日から配信予定ということで、興味のある方はチェックしてみてください。

まずは室内楽のコンサートから。

1. George Benjamin: «Viola, Viola» (1997)

まずはベンジャミンの作品から。タイトルの通りヴィオラ2本のための作品(全然関係ありませんが、フランス語を知ってる人間だと“Voilà Voilà”(ヴォワラヴォワラ、日本語にすると「さてさて」とか「そんなところで」みたいな感じ)に見えて仕方がない)。

この作品は東京オペラシティ文化財団からの委嘱で、当時の初演は今井信子が務めています。全体的にリズミカルで、

2. Lucas Fagin (1980-): «Soyuz 237» (2019) ※世界初演

アルゼンチンの作曲家。地元で学んだ後パリへ移り、高等音楽院でジェルヴァゾーニに師事。

3. Cécile Marti (1973-): «Five stages of a sculpture» (2019) ※世界初演

フランスの女性作曲家。ルツェルン音楽学校で学ぶ。

ラジオフランスの委嘱で、ヴィオラ2本をソリストとする室内オーケストラ作品。

4. Yann Robin (1974-): «Übergang I» (2018) ※国内初演

フランスの作曲家。マルセイユでジャズと並行しながら作曲を学び、その後パリ高等音楽院、さらにIRCAMへ。

ここにきて「定番の現代音楽」作品がきました。

続いて古楽器アンサンブルのコンサートです。

演奏はSit Fastというヴィオラ・ダ・ガンバのユニットです。最も一般的なものはWikipediaにある通り、チェロと同じ大きさのもので足で挟んで弾くのですが、中にはさらに大きなものや逆にヴァイオリンぐらいのサイズのものもありました。ちなみにリーダーは日本人の酒井淳さんです(公式HP)。もともとチェロ出身でパリで学び、今では多岐に亘る活動をしているようですね。

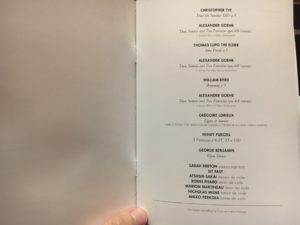

プログラムでは作曲者の年代が書かれていないのでわかりづらいですが、要はルネッサンス時代の作品と現代作品を交互に織り交ぜています。

「古楽器に現代音楽を演奏させる作品」というのは、それほど多くはありませんが今でも作られています。比較的多いのはチェンバロですかね。オルガンを古楽器に含めればもちろん圧倒的に一番多いですけどね。

まず、その「古楽器に現代作品を演奏させる」ことそのものを考えてみましょうか。基本的に現代作家が楽器に求める能力というのは、「音域が広い」「音量の幅が広い」「速く弾ける(超絶技巧性)」「独特な音色を持っている」みたいなものだと思います。当然真っ先に思い浮かぶのがピアノで、これらの条件をほぼ満たしている理想的な楽器です。そしてさらに独特な音色を求めて多くの作家が特殊奏法を取り入れる、というわけですね。したがって現在最も人気のある楽器であり、今後も永遠に残り続ける楽器の一つでしょう。

歴史における楽器の変遷というのは基本的にそれらを追求していった結果なので、古楽器よりも現代楽器の方が音量が大きく、運動性が高いものが多いです。その結果「(現代から見れば)独特の音色を持った古楽器」が廃れていったわけですが、とにかく新しい音を求める現代ならまだしも、100年以上前の時代だとそれらの「有利な特性」の前では音色の独自性はさほど重要なものではなかったのです。

では現代において「古楽器で新作を作る意味」は何なのか、という問題ですが、僕自身はそこに意味を見出せません。当たり前のことですが、古楽器の時代は過剰な音量も運動性も必要なかったからその形態だったのであって、現代から見て「能力の劣る楽器」と捉えるのは甚だおかしな話です。そして当時の音楽そのものも、その楽器の能力と音楽習慣から生まれているものであって、それらは全て一体で切り離すことができません。

そうした文脈から楽器だけを切り離して、新作に引っ張り出すということに意味があるとすれば、「時代の文脈から離れることで生まれる斬新な演奏法が面白い結果につながる」か、「その楽器でなければいけない理由を作品内で十分に主張する」か、そのどちらかしかないと僕は思います。先ほど意味を見出せないと言ったのは、それらのいずれの目的もあまり興味がないからです。

で、ようやく今回のコンサートの話に戻りますが、今回の新作でそうした意味、つまり「ヴィオラ・ダ・ガンバでなければいけない理由」というのを僕は見出せませんでした。どの新作も過剰な特殊奏法、例えば楽器を叩いたりみたいなことはさせてません。基本的に通常の奏法通りの演奏をさせていて、だったらなおさら現代の弦楽器でいいじゃんという話です。「単にヴィオラ・ダ・ガンバのアンサンブルで委嘱依頼が来たから書いたまでだ」と言うのなら、「はあ、道理でつまらない作品ですね」と返して終わりです。

George Benjamin: «Upon Silence» (1990)

唯一このベンジャミンの作品だけは、重音奏法やハーモニクスを取り入れて「ヴィオラ・ダ・ガンバである必要性」を主張しようとしていました。その必要性を理解しているあたりはさすがベンジャミンといったところですが、それでも音楽的に面白いかと言われるとさほどでもないので、気に入ったわけではありません。

まあこうしたことを改めて考える機会にはなりましたが、全体的には難儀なコンサートでしたね。

次はいよいよフェスティバル最後のコンサートです。

演奏はアンサンブル・アンテルコンタンポラン、指揮はPierre Bleuseです。

1. Bastien David (1990-): «Urban Song» (2019) ※世界初演

フランスの作曲家。パリ高等音楽院で学んだ後、現在はヴィラ・メディチに滞在中。

一定リズムなのはわかりやすいものの、

2. Isabel Mundry (1963-): «Noli Me Tangere» (2019) ※世界初演

ドイツの女性作曲家。ベルリン高等芸術学校で作曲を学びながら、芸術史や哲学も学ぶ。のちIRCAM研究生。

前の作品と比べると実音は多めではあるものの、

注目すべきは右奥の金管4人と、その奥にいる第二指揮者。

3. George Benjamin: «Into the Little Hill» (2006)

最後はやはりベンジャミン作品。ソプラノとコントラルト(一番低い女声)とオーケストラのための作品。イギリスの劇作家、マーティン・クリンプのテキストを元にした音楽物語でもあります。ヴァイオリンにマンドリン持ち替えやバンジョー持ち替えがあったり、打楽器がカンテレも使ったりなど特殊な編成です。

歌の旋律に合わせて少ない楽器で対旋律を作ったりハーモニーを作ったりというのに関しては、響きがよく練られてて良いとは思いますが、40分近くある作品ということを考えると、もっと構成的な面白さや合間合間に求心力のある素材や仕掛けがないと、さすがに間延びしているかなと思ってしまいます。まあテキストをよく理解した上で聴いたらまた違うのかもしれませんが。

しかしこれまでベンジャミンの作品をたくさん聴いて思うのは、やはりこれが彼の作品に対する僕の印象そのものという感じです。つまり、「部分で切り取って聴けばとても洗練されている。しかし全体としては時間の中での展開的面白さに欠ける」というものです。これが数年後に改めて聴いたときに自分の意見がどう変わっているのかが見ものですね。4.5。

一応自分用という意味も込めてこの作品のYoutubeのリンクを貼っておきます。こちら。いくつかのパートに分かれていますが再生リストに従って自動で連続再生される、はずです。リストの最後には前日に演奏された «Sometimes Voices» もあります。

コンサートは以上です。最後に去年と同様パネルの展示とインスタレーションもやっていたので、その紹介もします。

フェスティバルは今回で30回目を迎えました。

これまでにフェスティバルで発表された作曲家の名前と作品名がずらっと並べられています。560は世界初演の数、780はこれまで登場した作曲家の数です。30年でこれだけの数になるんですから、すごいお祭りだと改めて思いますね。

そしてフェスティバルの期間中、このラジオフランスの建物の22階にある一室に、このようにスピーカーを10個ほど並べて立体音響を使ったサウンドインスタレーションも行われていました。別に行かなくてもいいかと思ったんですが、最後なのでネタ紹介のつもりでやって来ました。

Vincent-Raphaël Carinolaという作曲家の作品で、まあ基本的にはインスタレーションらしい音響でしたが作りは悪くなかったです。つまりこれがアクースモニウムの原型で、これよりもスピーカーをさらに増やしてリアルタイムでミキサー調整すると本格的なアクースモニウム(スピーカーオーケストラ)になるということです。

遠くにエッフェル塔が見えます。おしゃれな空間ですが普段は立ち入ることができないので、もう来ることはなさそうです。

というわけで、長く続いたフェスティバルの記事もこれでようやく終わりです。ここまでお付き合い頂いた方はお疲れ様でした。

まず個人的な最優秀作品は、4日目のチェロコンチェルトですね。これは本当に良かった。これに出会えただけで十分満足のいく成果です。2日目のピアノ作品もすごく良かったですけどね。

そして主役であるベンジャミンについては、先ほども触れた7日目の «Sometimes Voices» が一番良かったかなと思います。正直に言うと、このフェスで唯一飽きずに最後まで聴けたベンジャミン作品でしたね。

しかし、今回の終演後にさきほどのパネルの写真を撮っていたときに、優秀そうな日本人の学生2人が「いやーさっきの曲めちゃくちゃ良かったですねー」なんて話をしていたので、所詮僕の耳がクソだったというオチは十分すぎるくらいあり得ます。あーいやだいやだ。はやくにんげんになりたい。

さらに今回はまさかのフェスティバル全コンサート制覇という謎の任務を成し遂げてしまいました。連日コンサートへ行き帰宅して記事をまとめてるだけで日々が過ぎていきました。すんげえ大変だから二度とやりたくないけど、来年にはもう忘れてそうです。ちなみにチケット1枚あたり15ユーロくらいなので、全部足して250ユーロ弱ですね。ポーカーで取り戻すしかねえな。